このたび主に東アジア地域において、日本思想史学および関連領域に従事する研究者にお声掛けして、東アジア・日本思想史研究会を発足しました。

本研究会は、学会レベルではなく、各自が気軽に海外(あるいは日本)で研究発表や現地交流を行うことを目的として設立され、会費等は一切徴収しません。また特に若手研究者においてはますます研究ポストが削減されるなかで、海外での研究者との交流が、研究のブラッシュアップだけではなく、新たなキャリアプランへ繋がることも期待されます。

上記の趣旨により、東アジア・日本思想史研究会はおよそ毎年に一度ほど各地域で研究会を開催していく予定です。

2024年4月1日 代表 大川真

会則

東アジア・日本思想史研究会会則

一.本会は東アジア・日本思想史研究会(The Society for Japanese Intellectual History in East Asia)と称し、ひろく日本思想史の研究に従事する者によって組織される。

一.本会は、会員相互の研鑽により、日本思想史研究の発展に努めることを目的とする。

一.本会は、日本思想史学および関連分野に関心を有し、代表者、世話人、複数の世話人によって推薦された者によって構成される。

一.本会は、その目的を達するため、次の事業を行う。

1.研究会の開催

2.内外の関連する研究団体・研究者との交流

3.その他、本会の目的に関係する事業

一.入会は、本会の目的・活動に賛同し、1名以上の世話人によって推薦された者とする。

一.本会の会員には種別なく、会員は誰でも自由に研究会に参加し、あるいは発表することができる。

一.本会の運営のために次の役員を置く。

代表 1名

世話人 複数名

幹事 1名

一.総会は年1回これをオンラインもしくはメール持ち回りにて開き、規約の変更、役員の人事、その他会の運営に関する事項を決議する。議決は出席会員の同意による。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

一.本会の運営に関して特に会費等は徴収しない。

一.本会の事務所を総会の議によってこれを置く。

付記 2024年4月より事務局を中央大学文学部・大川真研究室に置く。

役員名簿

代表 大川真

世話人 田世民、藍弘岳、陳威瑨、曽寶満、董航、成海俊、李聖惠、羅允重、李暁源、松川雅信、齋藤公太、松本智也、石橋賢太、増田友哉、和田有希子、中川優子、蔭木達也

幹事 吉田のえる(日本側)、相良海香子(日本側)、成智恩(韓国側)

(2025年5月22日時点)

研究会の記録

2024年8月21日開催 第1回研究会

会場:台湾大学

主催:日本学術振興会・科学研究費助成事業 基盤研究 ( 「旧皇室典範の制定過程における西洋法・律令が及ぼした影響 」代表 大川 真)、共催:東アジア・日本思想史研究会、協賛:国立台湾大学日本研究中心、台湾 中央研究院歴史語言研究所

国立台湾大学日本研究中心主任 曹景恵教授

藍弘岳会員(台湾・中央研究院歴史語言研究所)

参加記

参加記

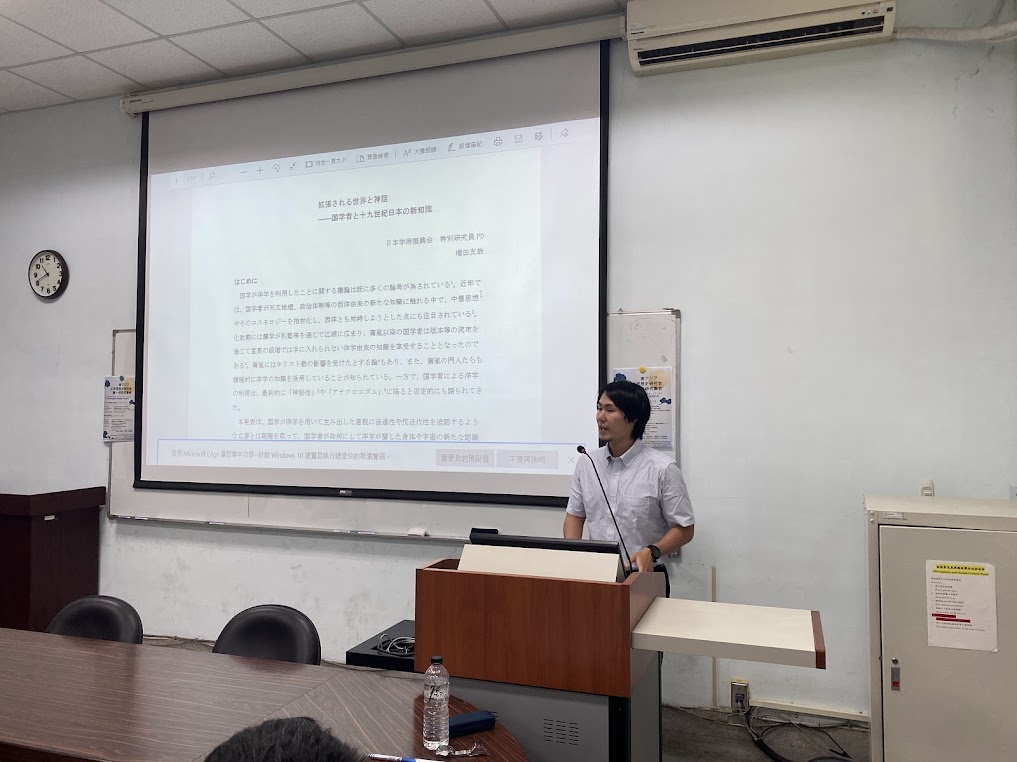

増田 友哉会員(日本学術振興会 特別研究員PD

報告者は、「拡張される世界と神話――国学者と十九世紀日本の新知識」というタイトルの発表を行った。発表に対しては、篤胤の医学思想と血液循環説との関係への質問、漢方医学と篤胤思想との関係に関する質問等があった。また、報告者以外の参加者による様々なテーマの発表を聞き、議論することを通じて、自らの研究との意外な繋がりを見出す事や、今後考えるべき問題が明らかになった。研究発表の他にも、台湾大学図書館や校史館の見学、懇親会等、非常に充実した時間を過ごすことが出来た。今回の研究会を通じて得た、発表へのフィードバックや研究者ネットワークの広がりを今後の研究に活かしていきたい。

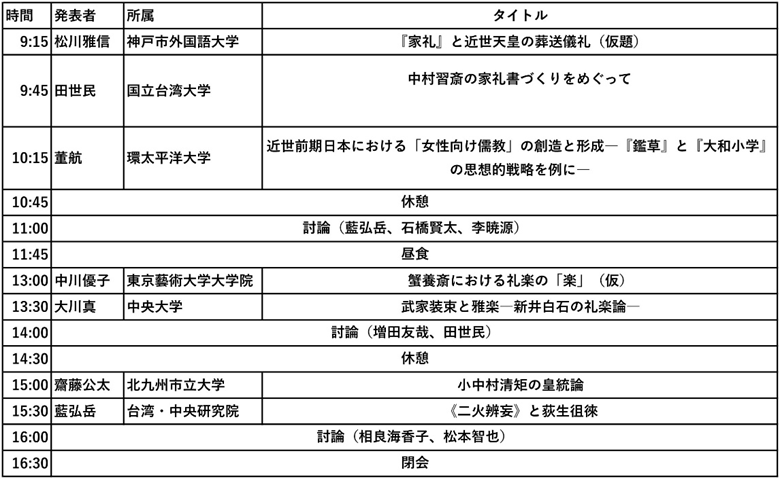

2025年8月20日開催 第2回研究会

会場:四国学院大学

主催:日本学術振興会・科学研究費助成事業 基盤研究 ( 「旧皇室典範の制定過程における西洋法・律令が及ぼした影響 」代表 大川 真)

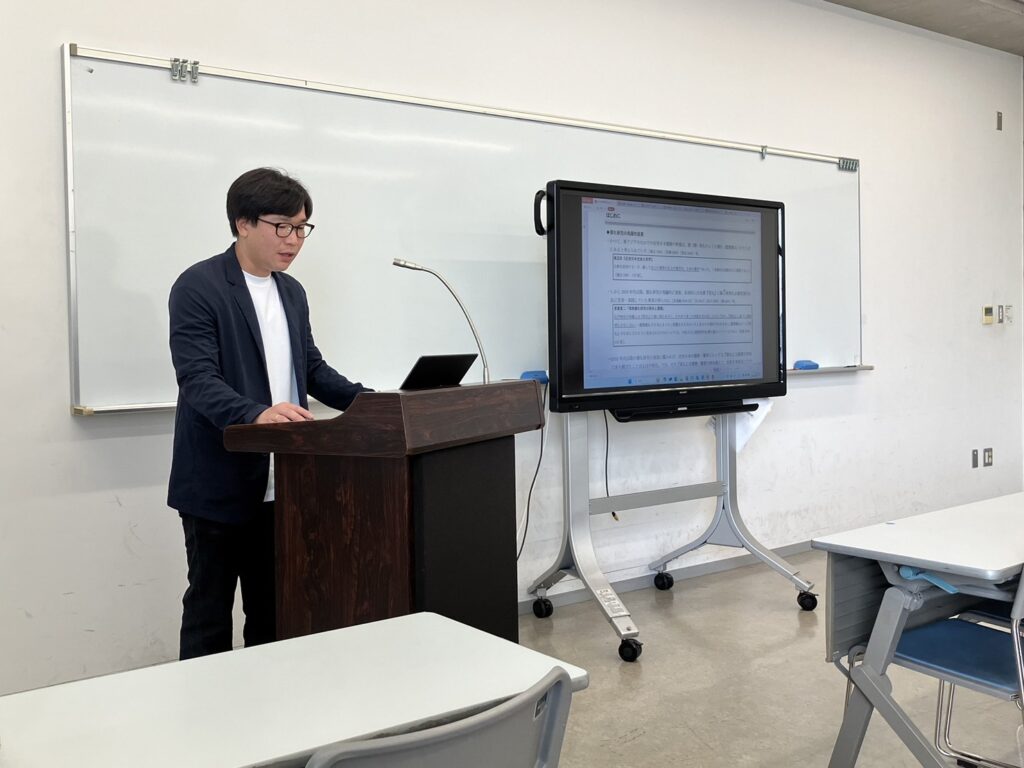

松川雅信会員(神戸市外国語大学)

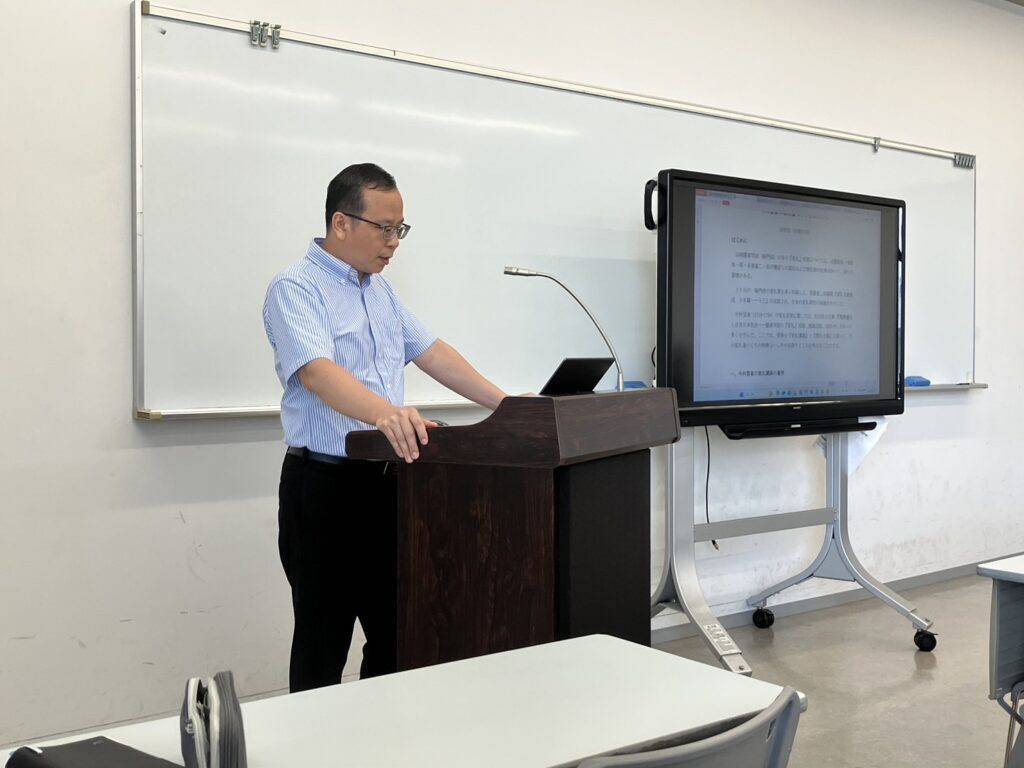

田世民会員(国立台湾大学日本語文学科)

全体写真

参加記

中川優子会員(東京藝術大学大学院 )

報告者は近世日本の儒学者の音楽思想を研究対象としている。そもそも儒学において音楽は「礼楽」の一端であり、本来「礼」と「楽」は表裏をなすものであるが、実情として両者の研究は分離しがちであり、「礼楽」双方の研究者が一堂に会し、具体的レベルで議論を深められる場は稀有である。今回報告者は崎門派の儒者である蟹養斎と音楽(雅楽や猿楽等)について報告したが、崎門派を中心とする「礼」の専門家からの貴重なフィードバックや、国学者の歌学とのつながりに関する指摘など、当時の音楽論の思想史上の位置づけを考えるうえで重要な示唆を得られた。また礼楽論のみならず、皇統論や医学など多彩なテーマの報告や豊富な視座からのコメントがあり、近世・近代を中心とする思想の在り方について密に意見が交わされた。このほか、会場校の付近にある善通寺に加え、丸亀城・丸亀市立資料館・中津万象園等を訪問し、京極家ゆかりの地でその歴史や文化を肌で感じることができた。